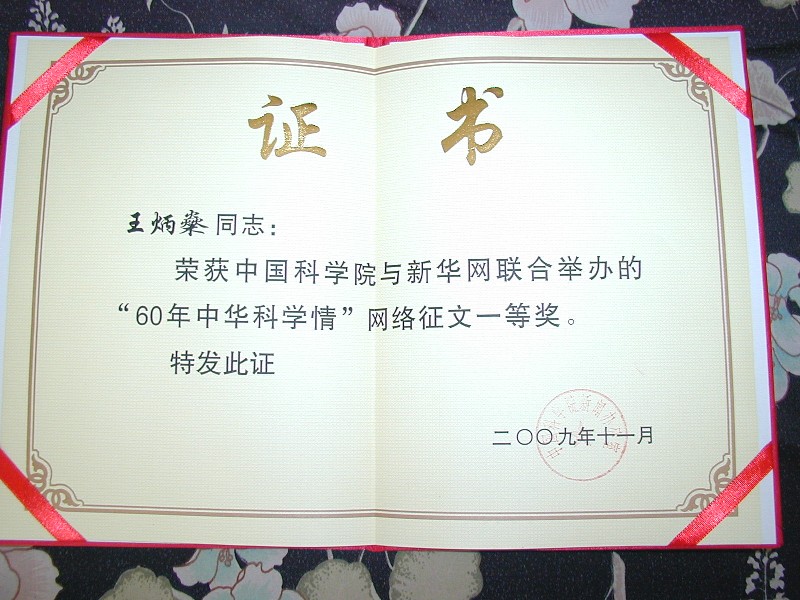

我室王炳燊研究员获网络征文一等奖

我室王炳?研究员获中国科学院与新华网联合举办的“60年中华科学情”网络征文一等奖。

获奖征文“固体物理和半导体物理学的一位先驱―黄昆”如下,

固体物理和半导体物理学的一位先驱―黄昆

在这欢庆建国60周年前夕,又逢黄昆先生90年诞辰,回想我国科学事业的艰苦历程和光辉业绩,我们更加缅怀老一代科学家多年来的无私奉献.作为先生的学生并有幸在先生身边工作多年,我把自己所了解的黄昆先生的科学贡献,对我国科学事业的贡献,以及黄昆先生的高尚人格和幽默风趣的性格为大家记录下来,来纪念这位科学大师.

一、黄昆的科学贡献

1955年,36岁的黄昆当选为中国科学院学部委员(后来称院士).1980年,黄昆被选为瑞典皇家科学院院士.1985年,黄昆成为刚成立的第三世界科学院首批院士中三位中国人之一.许多人知道,M.Born和黄昆合著“晶格动力学理论”被一些美国科学家称为这一领域的”圣经”。在黄昆去世后,时任美国物理学会会长的M.L.Cohen在唁电中称黄昆是“固体物理学理论和半导体物理学的一位先驱”,“作出了超凡(extraodinary)的贡献”.为什么国际科学界给予黄昆这样高的荣誉呢?

黄先生自己说过,他的工作主要集中在声子领域.声子就是固体中原子(确切的说是原子实)的振动(称为格波)的量子力学描述.固体中声子态与固体中电子态决定了固体的几乎一切物理性质,而二十世纪固体物理的研究是人类从微观层次深入了解固体性质,从而得以利用并加以改造的基础。特别是半导体和微电子技术以及材料科学得以发展,使得二十世纪高技术得以突飞猛进,人类社会生活发生重大改变. 而黄昆正是在固体物理领域,做出了自己杰出的贡献.

固体中的声子分为两类,一类称为声学声子,就是组成固体的最小可重复单元中的各个原子近似于以相同方向振动,它主要与物质的力学和声学性质有关.而另一类是最小单元中的各个原子相对振动,它主要与物质的光学性质(特别是红外波段)有关,称为光学声子.从微观的原子模型来得出声子的性质,现在已经不太困难(虽然理论上仍有个别未完全解决的的问题),但在二十世纪上半叶几乎是不可能的.因此必须把微观理论的参数和宏观的可测量的物理量联系起来. 对于晶格的声学波(声学声子),作为声子理论创始人之一的波恩在二十世纪初就发展了成熟的唯像宏观理论,建立了这种联系。而对于具有极性的固体(典型的就是离子晶体)却一直存在一些基本的困难和矛盾,而正是黄昆在50年代创造性地提出了离子晶体中长光学波的唯像理论,建立了被后来称为“黄昆方程”的一组方程,完整的解决了这一问题.不仅如此,“黄昆方程”还揭示了长光学横波与电磁波的耦合模式,这就是于1965年被实验证实的声子激化激元,虽然这一名称不是黄昆给出的,但科学界公认他是这一概念的创始人.

黄昆先生的另一项工作,即与晶格弛豫相联系的多声子光跃迁以及无辐射跃迁理论,同样是固体理论中一座光辉的里程碑。这项工作涉及对局域态电子与声子相互作用的处理,而常规处理方法是不适用的.黄昆和后来成为他夫人的Rhys一起,成功地用一个简单优美的方法解决了困难,解释了实验的结果.多声子光谱理论,经过国际上几位科学家的补充,已经成为光谱学中不可或缺的成熟的理论和分析工具。而这篇文章中的无辐射跃迁理论,经过一段曲折的发展,特别是黄昆本人在1970年代末和80年代初的进一步澄清,不仅在半导体物理领域,而且在激光技术、发光材料物理、以至于化学反应动力学的微观机制等诸多领域,发挥着重要的作用。而从纯理论的角度来看,多声子跃迁理论是与场论中多年后才提出的动力学对称破缺这个基本物理问题有关的。这使我们从更高,更深的角度体会到黄昆先生对于物理世界理解的深邃。

二、黄昆对我国科学事业的贡献

从1951年回国到北大任教,一直到1977年邓小平直接提名他到半导体所任所长之前,黄昆先生主要是从事教学工作.从开创“固体物理”,“半导体物理”课程的教学到五校联合半导体专门化,他为中国的固体物理学和半导体事业培养了几代人才.他还参与制定12年国家科学技术发展规划.他的这些业绩这些近年已有不少回忆文章.我以为,杨振宁先生的一句话就概括了一切:中国搞半导体的,“都是黄昆的徒子徒孙!”

黄昆先生在回国以前就已经在科学上做出了杰出的贡献,而这一时期基本上没有作科学研究,不少人为他感到“惋惜”,而他本人却说“近些年来,新闻界的人士多次问我,:'你没把科研工作长期搞下来,是不是一个很大的损失?' 我一直不同意这种看法,因为回国后全力以赴搞教学工作是客观形势发展的需要,是一个服从国家大局的问题.这也并非我事业上的牺牲,因为教学工作并没有影响我发挥聪明才智,而是从另一方面增长了才干,实现了自我价值.”(转引自朱邦芬,“追忆黄昆先生的宗师风范”,《名师风范――忆黄昆》,,北京大学出版社,2008,p215) 这代表了他作为一个老科学家、共产党员的真正的高尚品格.

1977年黄昆到了半导体所任所长以后,和王守武和林兰英两位副所长一起,稳定了研究所的研究工作,消弭了内部各个研究室关于研究方向的无休止争论,强调重要的是把精力集中到具体的科研工作上来,明确了半导体所的主要研究方向,使研究所的工作很快进入正轨。同时强调作为科学院的研究所,科研工作必须是高水平的,要提倡学术争论.在具体的研究内容上,他建立了半导体物理的研究队伍,同时开展了国际学术交流和培养人才的工作. 黄昆本人也重新开始了第一线的研究工作.

在此之前,在当时国际国内政治、经济、社会思想的形势下,同时也是为了和国家建设的急需,半导体所主要是从事材料和器件的研制,也不可能进行深入的机理的研究,更何况物理方面的认真的学术研究.这种情况在当时是不得已,而长期来讲必然影响研究质量的提高以及学术空气.一个上千人的大所,当时没有一个可供学术交流的场所,没有一个可供讨论和讲课的地方.有一次国外专家来访,只好租用民族文化宫的会议室.为了提高学术水平,黄昆认真备课,坚持每周给科技人员讲课,从半导体的基本理论讲起.在楼道的方厅里,科研人员坐在小马扎上听课,坚持了半年多,大大提高了理论水平.另一方面,在黄昆的倡导下,把一个方厅进行了装修,安装了空调,配备了当时还不常见的软座折叠椅,建成了一个学术报告厅. 后来,黄先生多次半开玩笑半认真地说“我当所长就作了一件事,建了一个学术报告厅。”,可见,他对自己改善了所里的学术风气和学术环境这一成绩还是很满意的.

在以后的岁月里,黄昆自己动手动笔,活跃在学术研究的第一线. 澄清多声子无辐射跃迁理论中康登近似以及解决由此引起的与实验不一致的问题,以及与朱邦芬合作提出的超晶格中光学声子的“黄朱模型”这两项重大成果,就是他在六十多岁以后取得的. 特别值得指出的是,在八十年代,国内对于半导体物理研究的重点方向,曾有各种不同意见,黄昆根据国际上的趋势和他自己对物理问题的深刻理解,坚定地倡导超晶格和量子阱这一方向,并向有关方面积极建议.这件事我曾经问过黄先生,他说是在一次会议中间,钱三强找他征求对这一方向问题的看法.后来有关方面采纳了他的意见.现在,超晶格和量子阱以及由此进一步发展的量子点、量子线等微结构的研究占据半导体研究的绝大部分.而由此延伸出来的低维物理、介观物理以及所谓的纳米技术,则早已不限于半导体领域.二维电子气量子霍尔效应,特别是分数量子霍尔效应的发现和研究,与高温超导问题一起,把凝聚态物理学领入了一个全新的阶段. 当然黄昆先生本人并没有预见到所有这一切,但他的高瞻远瞩,使我们再一次领略了大师的洞察力.

三、黄昆的幽默风格

黄昆先生在治学方面,在工作和日常生活的方方面面,是非常严谨、一丝不苟的人,在学术批评方面,有时甚至非常尖刻。而另一方面,不论是讨论科学问题,还是日常谈话,他都是非常风趣幽默的。这里我讲两个鲜为人知的小故事。

有一次,黄昆和一位研究人员(也是他亲自培养的弟子)讨论深能级问题,那位正在讲一个T2能级如何从价带分裂出来,黄昆一看表,下班时间马上到了,就说:“你快走吧,不然,你这儿能级还没有分裂完,那边班车就把你分裂出来了!”那位研究人员真的没有赶上班车,黄昆先生就让他搭自己的专车送他回家.

另一个故事是美国物理学家J.L.Birman告诉我的。J.L.Birman与黄昆是老相识.他曾提出检测另一种激化激元-激子激化激元的方案和相应的理论,后来由一个曾做他博士后的科学家实现了这个实验验证。他也热心从事美中友好往来.在八十年代初,李政道创立的CUSPEA考试给大批有志于物理学研究的年轻中国学生提供了赴美留学的机会。而为了给已经在物理学研究中取得了相当成绩的中年科学工作者也提供赴美深造的机会,中国和美国的物理学会准备建立一个合作研究计划。 Birman非常热心于这项工作,后来充任这一计划的美方委员会主席。大约在1983年,美国物理学会会长Marshak和Birman来华讨论有关事宜。中方参与谈判的有当时的科学院院长周光召以及黄昆等人。谈判进行得很顺利。然而在即将签署会谈的备忘录时,却为一个词争论不下,美方的方案中说参加计划的中国学者回国后将会在中国的物理学研究中起“leading role”,而中方不同意这个词,美国人觉得这个词没什么,而黄昆坚持要改,双方争论了很久,最后美方同意把“leading”改为“important”。大约是出于对于中方这样的坚持不理解,Birman又提出一个问题:准备好要签字的文本只有中文文本而没有英文。最后Marshak说,周教授和黄教授都是我们的老朋友了,文本是不会有问题的。于是Birman在文本上签了字。他刚一签完,黄昆就站起来说:“你刚才签的文本上说‘我同意永远呆在中国’,现在你再不能离开了!”Birman一下楞住了,大家哄堂大笑,他才反应过来是这是开玩笑。

黄昆先生已经离我们远去了,但是他对于科学的热爱,对于祖国科学事业的无私奉献,他严于律己、克己奉公的高尚品德,他的严谨认真、一丝不苟的优秀学风,他的“三个善于”的治学风格, 他在研究工作中充分体现的学术民主,在日常生活中平等待人的人格力量,却永远留在我们的心中,激励着我们前进. 今天的半导体所,已经是一个具高水平的综合型研究所,它承担着国家的若干个高技术项目.而黄昆创导的半导体所的物理研究,在自旋电子学、固体量子信息、以及新型发光材料的机理研究等领域,已经取得了不少国际先进水平的成果.这就是我们对于黄昆先生的最好纪念.

半导体所王炳?撰稿